Archives

-

Special issue: Proceedings of the Conference “Fra Antico e Futuro. La filologia nell’era dell’intelligenza artificiale” (Roma, Sapienza, 26-28 Giugno 2023)

Vol. 16 (2023)Questo numero speciale è dedicato agli Atti delle Giornate di Studi “Fra Antico e Futuro. La filologia nell’era dell’intelligenza artificiale”, che si sono tenute alla Sapienza il 26, 27, 28 giugno 2023, con l'intento di offrire uno spazio di riflessione e discussione su implicazioni e opportunità dell'IA nella ricerca filologica. La giornata di studi ha rappresentato un'occasione per mettere in evidenza le sfide e le opportunità dell'utilizzo dell’IA, incoraggiando la comunità scientifica a esplorarne le potenzialità. Visto il carattere dell'evento e il tema prescelto, per cui si è resa necessara una rapida pubblicazione perfar fronte all'evoluzione precipitosa della tecnologia, si è scelto di procedere con una revisione ex post a singolo cieco e in blocco di tutti i saggi, piuttosto che con la consueta modalità.

This special issue of Cognitive Philology is dedicated to the Proceedings of the Conference “Philology in the era of Artificial Intelligence", which were held at Sapienza on 26, 27, 28 June 2023, with the aim of offering a space for reflection and discussion on the implications and opportunities of AI in philological research. The conference therefore represented an opportunity to highlight the challenges and opportunities of using AI, encouraging the scientific community to explore its potentials. Given the nature of the event and the chosen theme, which made rapid publication necessary to cope with the rapid evolution of technology, we decided to proceed with an ex post, single-blind, block review of all the essays, rather than with the method normally followed.

-

Deixis, Identity, and Contamination: Philological and Narrative Explorations

Vol. 15 (2022)La filologia: non solo una macro-disciplina storica, ma anche arte epistemologica che interroga il presente, alla ricerca di verità. Dall'Amadis de Gaule tradotto da Herberay des Essarts come "ritorno" alle sue radici francesi, fino al Don Quijote di Cervantes che riflette sul conflitto tra realtà e immaginazione, i testi sono il teatro delle aspirazioni umane: identità, potere, e ingegno. Attraverso un gioco di traduzioni e appropriazioni, Herberay ridefinisce i confini culturali, facendo parlare i cavalieri nella lingua "originaria" della Gallia, mentre Cervantes dipinge un eroe tragico che lotta contro l'insignificanza della realtà moderna. Parallelamente, la filologia si confronta con la menzogna nei testi legali. Analizzando il caso storico del parricidio della baronessa di Carini, emerge come i dettagli linguistici—deittici, cronotopi, errori di "attrazione"—possano smascherare false narrazioni. La filologia, con la sua capacità di esaminare le strutture nascoste dei testi, si rivela uno strumento prezioso anche nelle aule di tribunale, illuminando il dialogo tra letteratura e giustizia. Infine, l'evoluzione della teoria stemmatica, come nella "Puzzle-Methode," amplia le possibilità della filologia nel decifrare le relazioni tra manoscritti contaminati. Lungi dall'essere confinata all'archivio, la filologia è un'arte viva, un'indagine sull'identità e sulla memoria, un ponte tra passato e futuro.

-

Cognitive and Textual Dynamics: From Trobar to Manuscript Traditions in Medieval and Classical Philology

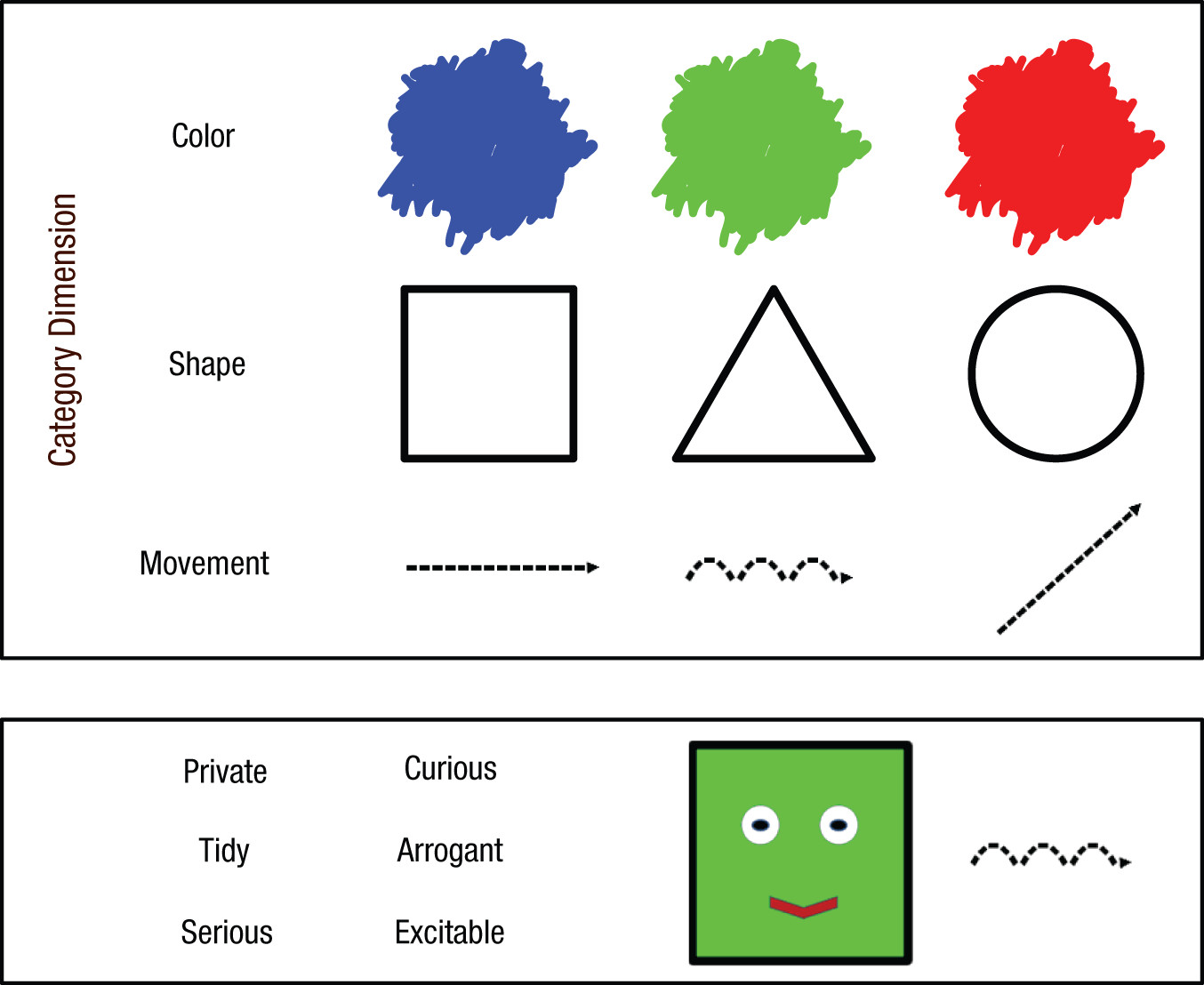

Vol. 14 (2021)La pratica filologica si manifesta come un dialogo costante tra il dato testuale e le tecniche interpretative, fondendo l'approccio critico-testuale ed ecdotico con le metodologie ispirate alle teorie della cognizione. Dallo studio delle strutture cognitive alla base della lirica trobadorica alle analisi stilometriche applicate al Corpus Tibullianum, l'approccio filologico emerge come una disciplina capace di integrare metodi storici, computazionali e cognitivi nell'esplorazione dei testi letterari. La prospettiva si ribalta: i testi non solo - e non più - come oggetti storici, ma come depositi dinamici di strutture cognitive, retoriche e sociali. Gli schemi, gli script e i frame rintracciati nella poesia trobadorica rivelano come i processi mentali degli autori abbiano influenzato scelte linguistiche e tematiche. Parallelamente, l’applicazione della stilometria mette in luce tratti distintivi del modus scribendi, fornendo strumenti preziosi per affrontare questioni di attribuzione. La relazione tra vincoli economico-giuridici e metafore poetiche, indagata nei testi medievali, evidenzia il modo in cui il linguaggio rifletta complesse dinamiche sociali e culturali. L’analisi della tradizione manoscritta antico-francese, inoltre, sottolinea l’importanza di contestualizzare le attribuzioni attraverso un rigoroso esame delle varianti.

-

The Text as System: Geographical, Rhetorical, and Cognitive Dimensions in Literary Studies

Vol. 13 (2020)Ancora una volta, il testo si rivela un sistema dinamico di relazioni tra elementi geografici, retorici e cognitivi condivisi nel tempo e nello spazio. Nel Joufroi de Poitiers, l'analisi si concentra sulla geografia narrativa, mostrando come i luoghi e gli spostamenti siano strumenti per costruire un immaginario storico-culturale. Lo studio dei Tu e Voi lirici nei trovatori, invece, illumina la costruzione dell’Io poetico, dove l’interiorità si definisce nel confronto con l’alterità dell’amata. Parallelamente, l’applicazione della stilometria ai testi anonimi di Savinio rivela il potenziale delle tecnologie computazionali nel supportare l’intuizione filologica, perfezionando i processi di attribuzione. Questi approcci, apparentemente diversi, si fondono in una filologia interdisciplinare che, combinando tradizione e innovazione, indaga i testi come luoghi vivi della memoria culturale, capaci di riflettere e trasformare il pensiero attraverso le epoche.

-

Language, Mind and Consciousness: Narratives, Perception, and the Limits of Thought

Vol. 12 (2019)Il rapporto tra parola e coscienza è più profondo di quanto sembri: le storie che raccontiamo plasmano la nostra percezione, le teorie del passato anticipano le domande del presente, e le strutture linguistiche modellano il nostro modo di pensare. In questo numero: la saga islandese di san Benedetto mostra come tempo e spazio si dissolvano in una prospettiva cosmica che trascende i limiti della narrazione tradizionale. Il filosofo - e non solo - Johann Gottfried Herder, nel cuore dell’Illuminismo tedesco, anticipa le ricadute della cognizione incarnata postulando il legame inscindibile tra corpo e mente. Il componimento Fine Amours claimme en moi par hiretage, si rivela essere un unicum nel panorama tradizione poetica medievale, e per la raffinatezza retorica e per un uso particolarmente efficace dell’enjambement. Un'analisi metrico-rimica delle muwaššaḥat ebraiche con ḫaraǧāt romanze, corredato di scelte traduttive in lingua italiana, dimostrano che la poesia può oltrepassare le barriere culturali. In ultimo, uno studio sperimentale sulle capacità metalinguistiche nei bambini suggerisce che la consapevolezza della lingua è un motore della precisione cognitiva. Il linguaggio, in sintesi, non è solo uno strumento: è il filo che lega pensiero, cultura e immaginazione, un codice che, nel suo costante mutamento, ridefinisce il modo in cui abitiamo il mondo. -

The Shifting Word: Truth, Forgery, and the Unfinished Game of Interpretation

Vol. 11 (2018)L'intenzionalità della parola, la costruzione del significato e la manipolazione della verità sono temi che legano questi studi. Gli acrostici presenti nella Commedia di Dante, individuati con strumenti digitali, sollevano la questione dell’intenzionalità autoriale: segni nascosti o illusioni della lettura? Allo stesso modo, la falsificazione nei testi neotestamentari viene esaminata come strategia di costruzione del consenso, sfruttando le dinamiche della psicologia evoluzionistica. Ma non è solo la verità a essere in bilico: l’attribuzione testuale e il rapporto tra forma e autore emergono dall’analisi del Canzoniere Clairambault, che impone una riorganizzazione sistematica delle liriche, e dalla nuova edizione critica di due componimenti del Castellano di Coucy, in cui l’irregolarità strutturale sfida la nozione stessa di norma. Il nome di Maria, sospeso tra sacro e profano nella lirica occitanica, mostra come un segno linguistico possa mutare di senso e funzione a seconda del contesto. Boncompagno da Signa registra le vibrazioni del parlato medievale, tracciando un quadro di sociolinguistica ante litteram che anticipa la riflessione di Dante sul volgare. In ogni caso, si conferma la natura duplice del testo: fissazione del pensiero e al tempo stesso campo di forze, in cui verità e interpretazione si confrontano senza mai risolversi.

-

Language Between Perception and Persuasion: Cognition, Poetry, and Interpretation

Vol. 10 (2017)Il testo non è soltanto un mezzo di trasmissione del sapere, ma un’esperienza tangibile: si incarna nella sua materialità, prende vita nella voce, si radica nella mente, plasmando il pensiero e la percezione. I contributi qui raccolti esplorano il confine tra parola e percezione, tra il linguaggio come strumento e il linguaggio come evento. L’esperimento NeuroDante misura la risposta emotiva alla poesia, comparando il verso originale della Commedia e la sua parafrasi: ciò che cambia non è solo la parola, ma l’impatto sul lettore, il modo in cui il linguaggio plasma la percezione. Se la poesia genera emozioni, essa può anche persuadere. Lo studio sul testo pubblicitario in versi dimostra come le strutture poetiche non siano meri ornamenti, ma strumenti cognitivi profondi che incidono sulla memoria e sulla ricezione. Nel dominio della filologia materiale, il progetto Lirica Medievale Romanza rinnova l’edizione dei testi trobadorici, restituendo loro la complessità dell’oralità e della tradizione manoscritta. Su questa scia, la ricerca su Marcabru svela l’intreccio tra biografia e retorica, tra poesia e contesto sociale. Ogni testo è una tensione tra forma e significato, tra stabilità e trasformazione: non è mai neutro, ma sempre, in qualche misura, un atto di creazione.

-

Memory, Structure, and Meaning: The Cognitive Dynamics of Textual Tradition

Vol. 9 (2016)Tra le facoltà cognitive principali, la memoria, l'immaginazione e la creatività si pongono come elementi fondanti dell'esperienza umana. Fin dall’antica Roma, gli oratori affidavano alla "memoria" l’ossatura dei loro discorsi. Ma la loro 'arte' non si poggiava solo su rigorosi sistemi di apprendimento, bensì anche su una regolazione intenzionale delle emozioni. In tale contesto, l’immaginazione operava come strumento cognitivo per organizzare e rendere sensorialmente vividi i loci, potenziando così l’efficacia persuasiva del messaggio. Questa tensione tra oralità, persuasione e immaginazione si ritrova anche nella dimensione mistica del testo poetico. Le ricerche sugli stati alterati di coscienza mostrano come la ripetizione sonora – nelle pratiche estatiche così come nella composizione lirica – si configuri quale dispositivo ritmico capace di rimodellare la percezione. Non si tratta di pura estetica: la filologia cognitiva riconosce nel metro e nella scansione sonora leve che interagiscono attivamente con la mente del lettore. Anche lo studio stemmatico può essere ripensato alla luce della filologia cognitiva: l’impiego delle Auto Contractive Maps offre un modello dinamico per rappresentare la complessità e le ambiguità delle tradizioni manoscritte, integrando principi di auto-organizzazione e pattern cognitivi.

-

Copying, Thinking, Creating: Essays in Cognitive Philology

Vol. 8 (2015)Immaginate una penna, un manoscritto, un copista immerso nel silenzio di uno scriptorium medievale. Ciò che si sta scrivendo non è una semplice copia. È una finestra aperta sulla mente umana. È da questa immagine che si dipanano i fili conduttori dei contributi analizzati: testi e tradizioni manoscritte osservati non solo come oggetti materiali, ma come esiti concreti di processi cognitivi, storici e culturali. Le varianti nei manoscritti medievali – un tempo viste come errori – diventano oggi segnali della mente al lavoro: attenzione, memoria, automatismi lessicali, oscillazioni percettive. Nel caso delle lettere di Leopardi, il recupero delle minute disperse tramite apografi consente di accedere a uno stadio intermedio della scrittura, restituendo la vitalità di un testo in fieri e svelando il labor limae dell’autore. Infine, l’analisi quantitativa delle liriche romanze medievali illumina il ruolo attivo dei compilatori e le logiche che governano l’attribuzione autoriale, tra tensione ideologica e trasmissione materiale. Tre prospettive diverse, un’unica direzione: comprendere il testo come luogo dove mente, mano e memoria si intrecciano.

-

Rivista di Filologia Cognitiva 2006-2007

Vol. 4 (2007) -

Rivista di Filologia Cognitiva

Vol. 3 (2005) -

Rivista di Filologia Cognitiva

Vol. 2 (2004) -

Rivista di Filologia Cognitiva

Vol. 1 (2003)